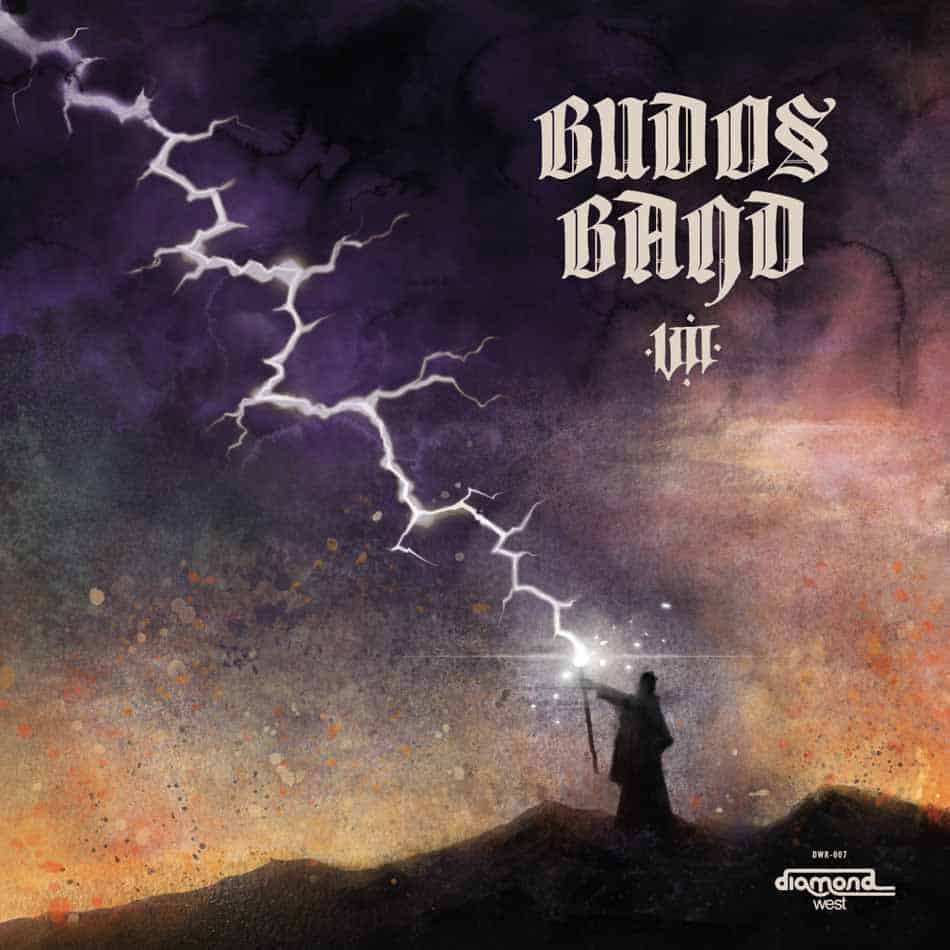

The Budos Band – VII

Il existe des albums qui donnent l’impression d’ouvrir une porte sur une salle enfumée, où le temps s’étire et où chaque instrument raconte une histoire. Sur VII, le dernier opus supposé de The Budos Band, cette sensation est presque tactile : les cuivres vous frôlent, la basse vous pousse et la batterie sculpte l’espace entre chaque respiration.

L’approche du groupe n’a jamais été académique ; elle tient plutôt d’une alchimie physique, d’un échange de regards en coulisses transformé en motifs sonores. Écouter cet album, c’est accepter d’être emporté par des vagues de textures – tantôt sèches, tantôt onctueuses – qui rappellent autant des clubs new-yorkais enfumés que des places africaines animées.

Les transitions entre les titres privilégient le relief plutôt que la démonstration technique, et c’est précisément ce refus de l’ostentation qui confère à VII sa force : un héritage vivant de la soul, du funk et de l’afrobeat réinterprété avec une gourmandise moderne. Si des détails de sortie ou de distribution semblent parfois incertains selon les sources, l’expérience musicale elle-même reste nette : le disque vise l’immersion et la cohérence d’un ensemble, plutôt que l’addition de singles calibrés pour les charts.

La place de VII dans leur discographie

Depuis leurs débuts, The Budos Band s’est imposé comme un laboratoire où se mêlent héritage soul et pulsations instrumentales contemporaines. Sur VII, on reconnaît cette trajectoire : le groupe conserve son goût pour les arrangements cuivrés massifs et pour les percussions organiques, tout en laissant transparaître une volonté d’élargir la palette sonore. Plutôt que de se contenter d’une réécriture fidèle de ce qui a fait leur succès, les musiciens semblent traverser leurs propres influences, les éclaboussant d’un vernis plus texturé, parfois plus minimaliste.

Cette évolution se lit dans le choix des ambiances – alternant plages lancinantes, montées rythmées et respirations contemplatives – et dans une production qui ménage des espaces où chaque instrument peut respirer. Le contexte de sortie, s’il n’est pas toujours précisé avec exactitude dans les communiqués, importe moins que la manière dont l’album dialogue avec l’histoire du groupe : VII apparaît comme un pont, à la fois fidèle à l’identité originelle et curieux des possibilités offertes par des textures plus sombres ou plus claires. En cela, l’album fonctionne comme un objet live enregistré : il privilégie l’énergie collective et la dynamique d’ensemble, plutôt que la complaisance individuelle.

Analyse des grooves : mécanique, respiration et poussée rythmique

Les grooves sur VII méritent un examen attentif, car ils constituent le cœur battant du disque. La section rythmique travaille avec une économie de moyens trompeuse : la basse ne cherche pas la virtuosité ostentatoire mais creuse des sillons profonds, créant un tapis sur lequel les cuivres et les guitares viennent tisser. La batterie, souvent jouée avec une attaque claire et une utilisation mesurée des cymbales, accentue l’interstice entre pulsation et respiration. C’est cette gestion des silences qui donne au groove sa densité ; l’effet attendu n’est pas obtenu par surcharge mais par push-and-release, comme si chaque phrase rythmique était une poussée qui invite l’auditeur à se mouvoir.

Parfois, des percussions additionnelles viennent polir la surface : congas, tambours aux textures sèches ou shakers discrets apportent des reliefs subtils, évoquant un dialogue constant entre traditions africaines et codes de la musique noire américaine.

On notera également un travail sensible sur les temps : certains titres adoptent une marche lente et lourde, idéale pour une transe hypnotique, tandis que d’autres accélèrent légèrement, mais sans jamais sacrifier le groove au profit d’une frénésie gratuite. Enfin, les arrangements cuivrés renforcent la propulsion rythmique ; loin de jouer des envolées gratuites, ils ponctuent, commentent et relancent, agissant comme un moteur secondaire qui maintient l’énergie du disque.

Morceaux phares de VII

-

“Thrice Crowned” : l’ouverture du disque ne laisse pas de place au doute. Le morceau débute avec une pulsation rythmique implacable, la basse installe le groove d’entrée, les cuivres entrent en force, le tout dans une ambiance cinématographique. Une mise en bouche brutale et raffinée qui affirme immédiatement le ton sombre et énergique de l’album.

-

“Overlander” : probablement l’un des titres les plus marquants. Son riff de guitare fuzz est saisissant, la tension monte progressivement, portée par les cuivres qui répondent et s’élèvent. On ressent une atmosphère de danger, presque digne d’une bande originale de film noir.

-

“Night Raid” : ce morceau hypnotique joue sur la répétition et la montée de tension. Les percussions ajoutent du relief, les cuivres éclatent au bon moment, créant une ambiance mystérieuse et électrique, comme une respiration qui serre la poitrine.

-

“Escape From Ptenoda City” : un titre narratif qui évoque presque une scène de film. La basse et la guitare installent une ligne tendue, tandis que les cuivres développent une mélodie dramatique. On imagine une course-poursuite nocturne à travers une ville en clair-obscur.

-

“The Strigoi” : atmosphère suspendue, orgue lancinant et cuivres mélancoliques. Le morceau joue sur le contraste entre tension et relâchement, entre sonorités anciennes et touches modernes, pour créer un paysage sonore à la fois sombre et élégant.

-

“Mean Streets” : l’album se clôture sur une montée dramatique où groove et cuivres s’entrelacent. L’énergie finale est presque cathartique et donne immédiatement envie de relancer le disque depuis le début.

Influences : dialogues entre afrobeat, soul, psych‑funk et tradition

En écoutant VII, il est impossible de ne pas reconnaître la constellation d’influences qui alimente la musique du groupe. L’afrobeat y est présent dans les boucles répétitives et l’usage d’intervalles harmoniques qui favorisent l’hypnose collective ; la soul, quant à elle, se manifeste dans le phrasé des cuivres et dans cette manière de laisser l’émotion s’installer sans forcer le propos.

Le psych‑funk apparaît dans certaines textures d’orgue et de guitare, dans des réverbérations travaillées et des couches sonores qui créent une sensation d’espace élargi. Mais l’originalité tient moins à la simple juxtaposition de ces styles qu’à la façon dont ils sont mis en conversation : les motifs africains répètent, la soul commente, le psych‑funk ouvre des fjords sonores et la section rythmique tient l’ensemble comme une colonne vertébrale.

On distingue également des éléments de musique de film, une dramaturgie qui se joue sans paroles mais avec un sens aigu de l’image sonore. Quelques petites touches modernes – traitements d’effets sur la basse, utilisation parcimonieuse d’échantillons ou de textures synthétiques – montrent que le groupe n’ignore pas les ressources contemporaines, sans toutefois céder à la mode. C’est cette aptitude à creuser une identité en y intégrant des filiations multiples qui donne à VII sa richesse et sa cohérence.

Production, mix et portée : comment VII s’écoute et se ressent

La production de VII est un élément fondamental pour comprendre l’expérience qu’offre l’album. Plutôt que de viser une brillance clinique, le mix privilégie la chaleur et la présence : les cuivres sont proches, riches en harmoniques, la basse occupe le bas du spectre sans écraser, et la batterie conserve une part d’imperfection humaine qui vitalise l’ensemble.

Ce parti pris de production renforce l’aspect live et organique du disque ; on a l’impression d’un groupe capturé ensemble, dans un même espace acoustique, plutôt que d’une somme de prises isolées. Pour l’auditeur, cela implique un mode d’écoute particulier : l’album gagne à être écouté sur un système capable de restituer la texture de la basse et l’impact des cuivres, mais il conserve aussi une présence convaincante en écoute nomade.

Quelques choix de mix – réverbérations courtes sur certaines percussions, saturation douce sur la guitare, placement précis des voix d’appoint – montrent une attention au détail qui enrichit les écoutes répétées. Enfin, la portée artistique de VII dépasse la simple nostalgie : l’album agit comme un bouillon de culture où se consolide une identité contemporaine, faisant résonner des héritages tout en proposant une vision actuelle et multimillénaire de la musique instrumentale noire.

Ecouter VII comme une invitation

Prendre le temps d’écouter VII revient à accepter une invitation : celle d’un voyage sans mots, guidé par des motifs qui s’emboîtent et se répondent. L’album n’impose pas de conclusions rapides ; il propose plutôt des observations, des sensations et des fragments d’histoires portés par des grooves solidement ancrés. Si certaines informations factuelles entourant la sortie peuvent varier selon les sources, l’essentiel ne se discute pas : The Budos Band continue d’affirmer une voix reconnaissable, faite de cuivres chaleureux, d’une rythmique charnelle et d’une curiosité attentive pour les textures. Pour l’auditeur curieux, VII mérite plusieurs écoutes concentrées, idéalement dans des conditions permettant d’entendre la profondeur de la basse et la densité des cuivres.

Au-delà du plaisir immédiat, l’album confirme que la tradition instrumentale peut se renouveler sans compromission, en envoyant des ponts entre passé et présent, entre club et cérémonie, entre terre et ville. Reste à se laisser porter : le groove, comme toujours, fait la part belle aux gestes partagés.

Pourquoi VII prend toute sa puissance en vinyle.

Écouter The Budos Band VII en vinyle, c’est redécouvrir l’album tel qu’il a été pensé, avec toute sa puissance brute. Sur Spotify, les morceaux sont compressés, perdant une partie de leur chaleur et de leurs nuances. Pire encore, les artistes y sont souvent peu ou mal rémunérés, malgré de nombreuses écoutes. Le vinyle, au contraire, restitue la richesse analogique des cuivres, de la basse et des percussions, tout en soutenant réellement le travail du groupe.

Avec VII sur platine, on ne consomme pas simplement de la musique : on vit une expérience complète et on valorise ceux qui la créent.